固定資産税の適正化サービス

固定資産税の適正化サービス

固定資産税適正化サービスとは

STEP1 固定資産税が適正に課税されているか無料で診断して還付の可能性を探ります。

必要資料をご準備いただくだけで、現在お支払いの固定資産税に過払いや評価の誤りがないか無料で診断いたします。診断後は概算で減税額と還付見込額をお見積もりいたします。

STEP2 無料診断の結果、過払い等が見つかった場合は減額に向けたサービスをご提案いたします。

過払い等の疑義が見つかった場合、固定資産税適正化サービスへのご依頼のご判断をいただきます。もちろんこの時点でお断り頂いても大丈夫です。

STEP3 固定資産(土地・家屋・償却資産)の詳細な調査を実施します。

ご契約後は、自治体から追加の資料等を取得して現地調査を含む詳細な調査を実施します。調査が終わりましたら固定資産を再評価し、自治体に減額の申請をする書面の作成に移ります。

STEP4 自治体に減額の申し入れを行います。

弊社が作成した調査書類や修正申告書を自治体へ提出し、減額に向けた申し入れを行います。自治体での審議にはシーズンによって回答までお時間を要する場合があります。

STEP5 減額が決定した場合は払い過ぎた税金が返還されます。

自治体の審議の結果、固定資産税の減額修正が決定した場合は、修正決定通知書と還付通知書がお客様に送付されます。これら通知に基づいて自治体から還付金が返還されて業務完了となります。還付は最大で20年(自治体による)遡ることも可能です。また、還付金には還付加算金(利息)も加算されます。

STEP6 成功報酬のお支払い

自治体から固定資産税の還付が確定しましたら、報酬をお支払いいただきます。減額にならなかった場合は報酬は発生いたしません。報酬は還付額の50%をいただいております。

三友総研の3つの安心

①全国対応

②無料診断

③成功報酬

まずは還付の可能性と概算額を探りましょう

当サービスは成功報酬のためデメリットはありません

報酬は還付から発生致しますので、キャッシュを準備する必要もありません

概算の診断結果を見てからご契約の判断を頂きますので安心です

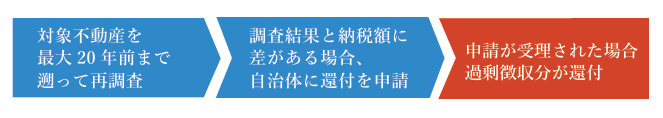

課税の誤りが確定した場合、最大20年遡って還付を申請します

ご依頼条件

固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有が5年以上

毎年の固定資産納税額が500万円以上

固定資産税の滞納がない ※状況はご相談ください

対象の自治体が直近で自然災害等の被害に遭っていない

対象の自治体が経済的な非常事態宣言を発令中ではない

減額になりやすいケース

ホテル、病院、商業施設、冷凍冷蔵倉庫、ゴルフ場、オフィスビル、立体駐車場など

増改築をしている

土地がいびつな形状をしている(四角形ではない、高低差がある、道路に面していないなど)

築20年以上経過している建物

減額が認められた場合

過払いしていた税金が最大20年遡って還付されます

次年度以降は正しい評価に基づいた税額が算出され、固定資産税および都市計画税が減額または減免されます

不動産取得税・登録免許税も還付になる可能性があります

利息(還付加算金)が過誤納金に加算されて支払われます

固定資産税の適正化サービスについて、よくある質問をまとめております。こちらの例にない疑問や質問等がありましたら、お手数ですが下記フォームよりお問合せ下さい。

ご質問、お問合せ

Q. 税額が間違っている割合はどの程度あるのでしょうか?

固定資産税の過誤徴収について総務省が調査を実施した平成24年の発表によると、全自治体の97%で何らかのミスがあると公表されました。

Q. 税理士や会計士から適正だと言われていますが、それでも過誤はありますが?

固定資産税の評価は、税務の知識だけではなく、法律・不動産・建築の知識も必要となる大変複雑なものです。また、税理士は所得税や法人税など申告税には強いのですが、賦課課税に対して実証的な経験を積まれた方は極端に少ないのが現状です。そのため、税金のプロフェッショナルでもカバーしきれていない事が固定資産税の過誤徴収を頻発させている要因の一つともなっています。

Q. 審査申出(還付申請)は3年に1度の評価替えのときだけしかできないのですか?

一般的なケースでは地方税法第432条による審査申出および第433条による決定で、3年に一度の評価替え時の納税通知書を受け取ってから60日以内に限り、固定資産税評価審査委員会に対して審査の申出を行う事ができます。

弊社では審査の申出をすることなく、固定資産税の疑義について自治体の担当職員と直接やり取りをいたします。このノウハウこそが弊社の強みでもあります。

また、固定資産の価格等に重大な錯誤を発見した場合、地方税法第417条による重大な錯誤の修正に基づいて、直ちに価格を修正して納税者に通知することになっています。

Q. 最大20年分の過払い分が戻るとありますが、時効は5年ではないのですか?

地方税法においては払い過ぎた税金は5年で時効となるため、5年分の還付が原則となります。しかし、昨今の最高裁の判例においては地方税法ではなく、国家賠償法に基づいた請求が認められるようになり、20年分の還付が可能となっております。これらの判決を受けて多くの自治体が過誤納金還付要綱を準備するようになりまして、これによって10年還付や20年還付など、各自治体がルールを定めております。

Q. 無料診断の結果、過小評価である場合もありますか?

間違って過小に評価されている場合もありますが、適正な評価額を把握しておくことは重要ですので、無料診断で還付の可能性を探ることをお勧めいたします。

Q. 不動産売買の際に影響はありますか?

不動産(土地)は1物5価といって、一つのモノに5パターンの価額があると言われております。用途や公表機関の違いによって公示価格、基準地価、実勢価格、固定資産税路線価、相続税路線価の5つがあります。これらは相互に影響を及ぼすものではなく、特に売買においては実勢価格を根拠に取引されますので、固定資産税評価額が影響することはありません。

Q. 還付金は税金の対象になりますか?

還付金の勘定科目は雑収入になりますので、税金の対象となります。法人のお客様で大きく還付が見込まれる場合は、節税のための修繕や設備投資などをされるお客様もいらっしゃいます。

Q. 自治体との関係が悪化することはありませんか?

自治体との関係悪化を気にされるお客様は多くいらっしゃいますが、過去にそのようになったケースは一件もございません。当サービスは、自治体に対して課税内容の適正化を求めるものであり、無理やり減額に導くものではありません。従いまして、課税窓口担当者とは適正化というゴールに向かって一緒に調査と修正を進めていくものですので、トラブルになることも一切ございません。

Q. 当サービスを依頼するにあたって社内の事務負担が増えませんか?

お客様にご協力頂くのは、主に固定資産税に関する資料のご準備と弊社が実施する現地調査に同席いただくことです。それ以外の資料の収集等は委任状を頂いて弊社が自治体から取得いたしますのでご安心ください。

Q. 課税評価額はどのように算出されているのですか?

総務省が3年に1度改定する固定資産評価基準に基づいて積算されます。建物であれば建築時の見積書や各種図面等と評価基準を照合し、資材の数量、施工内容、設備の能力等を評価額を積み上げていきます。一般的には床面積が1000㎡を超える家屋は都道府県が評価し、1000㎡以下の家屋は市区町村が評価します。なお、固定資産税の家屋の評価額は不動産取得税の評価額と同じです。

Q. 古い物件は減価償却が進んで還付がなかったり、効果があっても小さいものですか?

家屋の耐用年数はおよそ40年~50年前後となっておりますが、耐用年数を過ぎた後も建築時の評価額の20%は残り続けます。従いまして、どんなに古い家屋でも評価額が0円になることはなく、むしろ時価より高価になっている可能性すらあります。また、例えば現状の固定資産税が200万円の家屋だとしても20年前は500万円を超えていたというのは普通ですので、過誤納金の総額としては決して小さなものではありません。

Q. 自治体によって対応は違いますか?

課税庁(全国約1800の自治体)ごとに、やり方も是正に関する方針も違い、同じ内容であっても対応が異なります。

ある自治体は調査に必要な課税根拠資料ですら開示することが出来なかったり(開示するという法令がなかったため)、還付する概念がなかった自治体もあります。

このように様々な対応が必要になるため、弊社のような多くの経験を経ていなければ即応するのが難しくなります。